Marion Pécher

Gaspard de la nuit, 3 poèmes pour piano de Maurice Ravel d'après Aloysius Bertrand

Ravel exorciste du romantisme : "Tous modernes !" Deux Ondines, deux démarches créatrices: Claude Debussy et Maurice Ravel Le Gibet et le Crépusculaire Scarbo : un romantisme digital « Poèmes pour piano »Gaspard de la nuit de Maurice Ravel,

d’après Aloysius Bertrand

à

Maurice Ravel, compositeur, disparu il y a 70 ans

Aloysius

Bertrand, poète

Mickaël

Défossez, musicien et silence

Aux

oiseaux tristes.

Ce travail se veut une démarche ouverte. Il se propose d’approcher la possibilité d'un lien esthétique tangible entre la composition de Maurice Ravel et le recueil de poèmes d’Aloysius Bertrand, Gaspard de la nuit. Un lien qui ne soit pas appréhendé comme une simple anecdote : Ravel qui trouverait dans un vieux grenier le recueil empoussiéré et déciderait, séduit par la « bizarrerie » du recueil, d’en mettre en musique trois poèmes sous l’égide pianistique de Liszt. En effet, ce n’est pas ainsi que cela s’est passé. A vrai dire, personne ne peut dire exactement comment cela s’est passé.

La littérature musicale à propos des deux Gaspard est suffisamment morcelée pour que tenter d’en réunir la substance, d’en citer des sources (certes pas toutes) s’avère approprié à la fin de cette année qui a célébré les deux artistes, de la manière située au plus près de cette marge d’indécision de l’œuvre : c'est-à-dire entre littérature et musique, soit de l'une, à l'autre. C’est pourquoi les mélomanes pourront facilement, s’ils désirent en prendre le temps, s’approprier autrement les « trois poèmes pour piano » de Maurice Ravel car si la musique requiert des signes, un langage, ces signes peuvent être abordés de manière phénoménologique : les termes de ce langage qui peuvent effrayer le non musicien ne le devraient pas, car ils sont inspirés du domaine de la perception, comme les mots le sont du contexte de l'expression, et peuvent être proposés comme tels. C’est en effet la culture de performance dans laquelle elle s'inscrit, qui souvent prête à penser que la musique est un monde à part du monde et ne peut être abordée que de manière intellectuelle, quand elle appartient au domaine du sensible.

Cette dernière contradiction se veut ici évitée. Le langage musical est certes abordé dans sa spécificité, car, inversement, il s’agissait d’éviter l’approximation interprétative qui est un danger, parce qu’elle véhicule des idées qui ne sont que des idées, et ce faisant fait croire aux personnes que les choses n’ont plus à être pensées, élaborées par eux-mêmes, qu’ils n’en sont pas capables. Mais cette spécificité est très abordable lorsqu’elle est associée à l’appréciation visuelle de ce qui est décrit, avec des extraits de partitions, choisis pour leur intérêt par rapport à ce dernier aspect. Elle est également ici associée à des éléments qui permettent une écoute active, une écoute analytique des phénomènes décrits. La musique y renvoie sans cesse au poème même lorsqu’elle le met à distance. De ce point de vue la musique de Ravel est très particulière, et si la notion de « modernité » est nécessaire pour légitimer l’importance du compositeur dans la musique du 20ème siècle, elle consisterait certainement aussi dans cette perméabilité au littéraire, cet effacement respectueux de la subjectivité au profit de la référence.

Les titres des œuvres plénières sont en italique et en gras, les pièces qui constituent autant de parties de ces « cycles » sont en italique simple.

Ravel exorciste du romantisme : tous « modernes » !

« Toute

sa vie et même encore 50 ans après sa mort,

Maurice Ravel

fut considéré comme un joli bibelot.

En

bonne place, mais rangé sur une

étagère. »

Marcel

Marnat, avril 2007[1]

Maurice Ravel a dit avoir voulu, avec Gaspard de la nuit « exorciser le romantisme ». Cette (partie de) phrase a fait tellement gloser qu’elle semble être devenue un Kitsch du compositeur. Ce petit homme mince au regard aigu et aux traits fins, volontiers ironique et plutôt distant, est souvent refroidi une seconde fois par les critiques, figé dans le cliché d’un obsessionnel de la maîtrise de son art, dont il a effectivement tenu à connaître, étudier, tous les arcanes. Il n’a pas non plus eu peur d’édifier des œuvres « à la manière de » compositeurs de son temps (deux titres de ses œuvres pour piano le disent explicitement), Chabrier, dont il pastiche le goût du pastiche, Borodine, mais aussi Satie qu’il admirait pour écriture expressive dans l’extrême dépouillement de moyens et ses titres distanciés et provocateurs, Satie dont la solitude était une marge de liberté. Comme il l’aime chez Satie, il appréciera la coloration archaïque et la « langue somptueuse »[2] d’Aloysius Bertrand. Ravel sait également tout ce qu’il doit aux œuvres de Couperin dont il édifie un Tombeau, de Debussy dont il déplore l’orchestration et le fouillis dû à la difficulté de son aîné d’accepter de démarquer son écriture des règles de l’harmonie, qu’il contourne. Ravel pour lui choisit de se délester simplement des poids qui le gênent en incluant notamment la dissonance comme élément de langage de ses compositions. Ravel se révèle en effet excessivement libre à l’intérieur du cadre qu’il se donne, et qu’il finit toujours par dépasser : Gaspard de la nuit est une œuvre tonale tout en défiant l’analyse tonale. Jeux d’eau joue deux thèmes de la forme sonate, mais ne respecte ni la forme de développement, ni les limites tonales.

Qu’a-t-il donc pu arriver à Maurice Ravel, en cet été 1908, pour qu’il se fût senti investi du troisième ordre mineur ? A part justifier a posteriori par le verbe « exorciser » une œuvre pianistique de grande envergure, puisqu’elle constitue un triptyque de presque 25 minutes et se réclame d’un poète poursuivi par la poisse sur tous les plans de sa brève existence -et peu connu du grand public, il semble plutôt que la pudeur viscérale du compositeur l'ait amené à justifier d’avoir mis trop de lui-même dans une œuvre tièdement accueillie par la critique, au point que la Revue musicale a « expédié en une ligne ce « Maurice Raval » »[3]. Maurice Ravel était effectivement pudique, et aimait Aloysius Bertrand dont il connut très tôt l’univers poétique. Un témoignage de Valentine Hugo souligne cet aspect du compositeur intime des poètes :

« Cette nuit-là, ce fut Mallarmé, cet Orphée intime disait Fargue, qui fut la cause d’une joute poétique vertigineuse. Ravel qui avait la sensibilité scintillante, rapide, amoureuse de la perfection, citait des vers, des poèmes entiers et, tout à coup, au comble de l’émotion, augmentée de la nôtre, il se repliait dans une plaisanterie sévère, contre lui-même, se perçant d’une piqûre humoreuse pour dissimuler son émoi. Alors Fargue changeait de sujet (…) Et Ravel riait, il était rasséréné, heureux. »[4]

Par « exorciser le romantisme », encore faudrait-il pouvoir s’entendre sur le sens de « romantisme », entre le poème symphonique de Liszt qui se voulait substitutif à un « programme » littéraire et le pianisme virtuose de Liszt auquel ce dernier est bien souvent réduit. Il a pu s’agir également de symboliser aux moyens de l’œuvre d’art telle qu’elle se veut : créée, construite, une littérature personnelle héritée de l’esthétique du dix-neuvième siècle et qui hante : cela est possible, quand l’on sait que Maurice Ravel était l’intime des poètes depuis l’adolescence. Il a peut-être enfin tenté par la création de se distancier des perspectives morbides de cet été 1908, où le père aimé du compositeur déclinait de jour en jour et ne reconnaissait plus même ses proches : tristesse, mort, solitude exprimés par les textes romantiques connus par Ravel… Ou, pourquoi pas encore, créer, construire à partir d’un matériau poétique qui le touchait, sans vouloir cependant céder à la tentation d’une noirceur plus viscérale…

Rusé et n’entendant pas se laisser envahir par une phrase qui ne veut peut-être rien dire, Marcel Marnat a réglé le problème en écrivant que Ravel avait « prétendu exorciser les vieilles peurs du romantismes » avec Gaspard de la Nuit, mais avoué dans une seconde partie de la même phrase jamais citée, « qu’il s’y était laissé piéger ».

Si Gaspard de la Nuit est en effet l’œuvre la plus sombre de Maurice Ravel et un monument, reconnu comme tel, de la littérature pianistique, Marcel Marnat distingue pour lui deux tentations esthétiques et contrastées chez Maurice Ravel : les « œuvres claires (ou tout du moins démonstratives) », et les œuvres « enténébrées », parmi lesquelles il place évidemment les « trois Poèmes pour piano ». Il justifie par ailleurs l’existence des premières par une « nécessité psychique évidente », opposant en cela Maurice Ravel à son aîné Claude Debussy, au tempérament plus unilatéralement saturnien. Pour opposer les deux compositeurs Marcel Marnat oppose encore la stylistique des deux quatuors de Debussy et de Ravel, et souligne à propos du second une « éloquence quasi distanciée ». Il utilise même le terme de « parodie » en réponse à la « subjectivité » du quatuor plus directement post-romantique de Debussy[5]. Il est cela dit amusant de constater que le propos tenu par Marcel Marnat dans sa biographique critique de Maurice Ravel, est exactement le même que celui que tiennent les spécialistes de Claude Debussy! Ainsi, dans un article sur Debussy et le piano :

« Au-delà de l’élégance visuelle, les pianistes découvrent rapidement que la notation de Debussy reste très classique dans son économie aussi bien que dans sa clarté structurelle et polyphonique. Son essence tient à l’équilibre entre la surface d’une musique d’apparence fluide et comme improvisée et la vigueur du classicisme formel qui la sous-tend. »[6] !

Forme, langage… A quelle aune s’agit-il de mesurer le potentiel moderne du créateur, et, du reste, est-ce vraiment la question ? Dans un autre article qui compare la poétique debussyste et celle du compositeur Henri Dutilleux, Maxime Joos rappelle que le Prélude à l’après-midi d’un faune (1894) est considéré par Pierre Boulez comme « la première œuvre du 20e siècle », que pour Jean Barraqué Debussy est avant tout moderne et précurseur du sérialisme. Marcel Marnat quant à lui relativise ce propos en rappelant que c’est par surcharge harmonique à force de « faire avec » les règles de l’harmonie, dans un souci de résolution toujours latent, que la modernité du langage de Debussy quitte le rivages tonal, comme dans la Mer. En effet pour Marnat c’est Ravel, qui usera de la dissonance en tant que telle et pour commencer, en partant de la perception, pour un langage libéré qui peut par ailleurs être rapproché de l’écriture « hallucinée » du dernier Liszt de Nuages : un Liszt qui frise également avec l’atonalité, mais dont on ne parle quasiment jamais.

Tous résolument « modernes », tous révolutionnaires, magiciens dont les structures formelles les plus classiques deviennent garantes d’une liberté, après que le genre du poème symphonique et de la musique programmatique pour piano aient été poussés, depuis Liszt, jusqu’à leurs derniers retranchements : ce qui amènera un Mahler à revenir à la symphonie dont Debussy a estimé que « depuis Beethoven, la preuve de l’inutilité était faite »: et c’est le « programme » de Malher poussé aux confins du Terrestre. Sa 2e Symphonie, qui intègre des textes autrement plus métaphysiques que l’Hymne à la joie, s’appelle en effet « Résurrection », sa 3e Symphonie se conclut sur un mouvement final merveilleux qu’il a nommé « ce que me conte l’amour ». La porte des anges ne s’ouvre que dans sa 4e Symphonie. Nul doute que le rapport entre la musique et l’idée ne s’est pas amoindri depuis que Liszt a opposé dans deux thèmes contrastés les méchants et les gentils (ce qui était déjà un bon début) dans des poèmes symphoniques dont les prétextes littéraires n’étaient alors, au-delà de la transcription pour piano, que des prétextes en effet, soumis à l’expression d’une lutte allégorique entre deux thèmes antagonistes : lutte propice à explorer toutes les ressources du « piano orchestral ».

De la même manière, par rapport au langage il semble réducteur d’opposer dans le cheminement d’un artiste et comme il en est question de manière très particulière au début de 20e siècle, la tendance à la « modernité » d’une part, et la tentation, toujours reprochée a posteriori, du post- romantisme ou encore d’un néo-classicisme jugé ringard… L’exemple d’Alban Berg peut aisément abolir la pertinence d'une telle dualité. Alban Berg fut un disciple de l’Ecole de Vienne initiée par Arnold Schoenberg : Schoenberg qui propose d’éradiquer les pôles de l’échelle tonale, et invente l’échelle des 12 sons (dodécaphonisme), puis un principe de composition sériel, avec des paramètres sonores inédits. D’où une musique expressionniste en diable pour les initiés, cacophonique pour le commun, et froidement intellectuelle pour les grands sentimentaux adeptes de la musique tonale poussée dans ses derniers retranchements, au nom de l’expressivité, par Wagner, puis Strauss, Brahms, Mahler, que tout le monde fait semblant de détester par ce qu’ils sont Allemands et qu’en ce début de siècle la musique allemande est très mal perçue[7] comme le montre d’ailleurs Proust à la même époque dans le Temps retrouvé.

Alban Berg a écrit en 1904 Sept Lieder de jeunesse d’inspiration clairement post-romantique. Schoenberg raconte sa première rencontre avec son futur élève

« Quand Alban Berg vint à moi, en 1904, c’était un grand garçon extrêmement timide. J’examinai les compositions qu’il me soumit, des lieder écrits dans un style qui se situait entre Hugo Wolf et Brahms, et je reconnus aussitôt en lui un véritable talent. ».

Or Alban Berg deviendra le compositeur de Lulu et de la Lulu-suite, sorte de « bande-annonce » de l’opéra, avant la sortie l’opéra (du jamais vu), de Wozzeck, du sublime Concerto à la mémoire d’un ange dont le thème consiste en l’énonciation des cordes à vide du violon montant et descendant en quintes brutes successives : or les quintes sont les Ennemies des règles d’harmonie (on se souvient du maître de chapelle Kreisler de Hoffmann, qui tente de se donner la mort en se poignardant avec une quinte). Pourtant l’œuvre de Berg, malgré le langage sériel dans lequel elle s’inscrit jamais ne perd cette expressivité presque doloriste aux grands intervalles mélodiques dont la sensibilité palpable est véhiculée par les contraintes les plus astreignantes et les formes les plus anciennes, qui la structurent (un long passage de Lulu consiste en une passacaille[8]). Alban Berg ne renia d’ailleurs jamais l’expressivité dans sa musique, ni sa musique de jeunesse elle-même, puisqu’en 1928 il reprend et orchestre ses Sept Lieder de jeunesse[9], aux forêts orchestrales de Strauss, aux intervalles tendus d’une expressivité doloriste qui évoque absolument Mahler dans une musique toutefois plus immédiate, plus rapide dans son accession à la jouissance expressive, que Mahler concentre souvent dans ses mouvements lents et qu’il faut savoir attendre ... Le troisième lied du cycle de Berg, die Nachtingall (le Rossignol), d’après le poème de Théodor Storm, semble de ce point de vue avoir choisi de faire programme avec la création elle-même à travers le choix du texte choisi :

« C’est

l’œuvre du rossignol,

qui a chanté toute la

nuit

et qui, de son doux chant

renvoyé par

l’écho,

a fait éclore les roses.

Elle

n’était

pourtant que fougue

et la voilà

profondément recueillie,

tenant à la main son

chapeau d’été,

endurant en silence

l’ardeur du soleil

et ne sachant

qu’entreprendre.

C’est

l’œuvre du rossignol,

qui a chanté toute la

nuit,

et qui, de son doux chant

renvoyé par

l’écho,

a fait éclore les roses.

Le rossignol, la rose, la voix, le poète et le compositeur tout ensemble semblent étreindre la création dans l’ampleur de sa réalisation sonore. Cette œuvre, sublime, brève (2 minutes) peut laisser songeur lorsque l’on sait qu’Alban Berg s’est endormi pour toujours à l’âge de cinquante ans des suites d’une piqûre de rose…

Pierre Boulez, héritier l’ Ecole de Vienne et qui vient en tant que chef d’orchestre d’enregistrer la 8ème Symphonie de Gustave Mahler, trouve à l’inverse que c’est Mahler, qui fait penser à Berg,

« qui a lui-même réussi à mettre en œuvre deux principes en apparence contradictoires : un formalisme structurel assumé en même temps qu’une extraordinaires fluidité narrative »[10].

Comme Debussy! Et comme Ravel! A croire que cette phrase, que chaque spécialiste applique à l’œuvre de son compositeur favori, est une phrase passe-partout… ou bien, que la forme n’est peut-être importante que dans la mesure où elle garantit à l’œuvre un équilibre. Cette dernière idée -plutôt culottée -qui sous-entend une conception de la musique pure, est exprimée par Glenn Gould à propos du genre du poème symphonique (genre qui nous intéresse, justement, par rapport aux « poèmes pour piano ») et de la conception de Strauss, qui en a composé beaucoup et avec lequel, notamment, de genre foisonnant il est devenu une sorte de monstre hybride, une énorme anomalie où la musique l’emporte sur toute velléité de « programme ». Mais, comme le remarque Gould,

« l’auditeur se moque des déboires conjugaux de Till Euslespieler et des convictions philosophiques de Zarathoustra.[…] Dans son esprit, le grand avantage de la logique du poème symphonique était de fournir une cohérence architecturale qu’il n’était pas nécessaire d’observer de l’extérieur. »[11]

Chacun ses références, chacun ses référents que la relation entre comparant et comparé peut mettre comme ici en évidence, à moins que de l’abolir, et qui tend à prouver que la relation chronologique et la notion d’ « héritage » et par là même celle de « modernité » sont, comme toute, relatives lorsque les créateurs ne se réclament pas intellectuellement d’un courant, ne cherchent pas forcément à s’inscrire dans une filiation. Mais alors, attention s’ils veulent figurer au panthéon des historiens de la musique, dont on trouve un savoureux échantillon des possibilités de jugement et de catégorisation dans l’introduction de l’ouvrage de Von der Weid intitulé ni plus ni moins que « la Musique du XXe siècle » où l’auteur ose ceci, entre crochets:

« [il aurait été superflu tant la littérature abonde de traiter des musiciens de transition tels Gustav Mahler (1860-1911), Richard Strauss (1864-1949), Max Reger (…), Satie (…) voire des compositeurs comme Maurice Ravel (1875-1937), Serge Prokofiev (1891-1953), au parcours aussi génial que particulier et original, mais dont l’inexistence n’aurait pas infléchi le cours de l’histoire musicale.] » [12]

Devant de tels jugements à l’emporte-pièce où le terme d’ « inexistence » plus que tout autre peut heurter, et dont la liste de compositeurs n’est pas anodine puisqu’elle concerne des musiciens ayant poussé à l’extrême leur créativité dans des domaines qui n’ont pas été spécifiquement et obsessionnellement liés à la volonté de nier une écriture musicale antérieure, on peut se demander dans un perspective telle, ce qu’est, ce que représente, ce que prône, une « histoire de la musique » sinon des considérations suspectes et réductrices.

Henri Dutilleux, compositeur et penseur de sa propre musique en regard des prédécesseurs dont la poétique (et non la modernité de facture ou de langage) qui ont pu l’inspirer- dont Debussy- rejoint en cela la pensée de Jankélévitch en privilégiant l’esthétique à l’analyse[13]. Cette attitude est intéressante pour notre propos, car si elle ne s’impose pas à l’historien de la musique pour qui il s’agit d’ « évolution », de « ruptures » pour obtenir une place au palmarès des compositeurs qui comptent (« tous modernes ! »), elle est inévitable pour qui s’intéresse aux possibles de la création musicale, et a fortiori au phénomène particulier qui consiste en la mise en musique de textes poétiques : avec, ou sans leurs mots.

Deux Ondines, deux démarches créatrices: Claude Debussy et Maurice Ravel

L’Ondine de Debussy appartient au second volume des Préludes composés entre 1910 et 1912, soient quelques années après le Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel (1908). Une petite étude comparée des deux œuvres peut s’avérer intéressante en ce que la pièce de Debussy met en valeur à la fois des éléments de l’écriture ravélienne originaux dont elle s’inspire, et adhère cependant à une forme « classique » dont l’ Ondine de Ravel se démarque. Elle ne se réclame pas du poème d’Aloysius Bertrand dont Debussy a, cependant, forcément pris connaissance.

Le pianiste Alfred Cortot décrit ce prélude de manière linéaire. Pour lui le scherzando qui en indique le tempérament, la mesure qui lui correspond (ternaire, il s’agit d’un 6/8), enfin la tonalité claire (ré Majeur) évoque la sirène des eaux douces « parmi les frétillements de vrais poissons ». Rien du nocturne, que constitue a priori, l’ondine de « la Nuit et ses prestiges ». Il existe bien quelques tensions, dont une pédale[14] de mib Majeur où la créature « essaie de séduire quelque humain », puisque c’est là l’essence du mythe. Une autre pédale, de dominante, correspond pour Cortot à une « âpreté méchante » : l’ondine séduit le fiancé élu pour mieux le perdre… ou s’en venger, selon les sources littéraires. Enfin, un même procédé d’écriture de la disparition (des arpèges dont la nuance diminue jusqu’à la complète dissolution) clôt une histoire qui semble même dans les trois œuvres de Debussy, Ravel et Bertrand.

Cependant, ajoute Cortot, « la pièce diffère considérablement de l’Ondine de Ravel en ce qu’elle ne contient aucune virtuosité pour elle-même, tous les traits faisant partie de la substance musicale. » Outre le fait que l’expression de « virtuosité pour elle-même » me paraît inadéquate également pour l’œuvre de Ravel (sans doute s’agit-il encore d’un reliquat de la croyance héritée du Kitsch « Ravel-héritier-liztien » dont on nous rebat les oreilles parce que Ravel eut le malheur de dire qu’il rêvait de composer pour Gaspard des pièces de « virtuosité transcendentale ([à la manière de l’Islamey de Balakirev !] » Il semble que la comparaison entre les deux pièces se pose sur un plan plus intéressant que la dialectique virtuosité/langage essentiel : il paraît plus pertinent en effet de poser l’œuvre de Debussy comme étant de structure très définie (un scherzo qui joue de trois thèmes avec un développement cyclique) dont la partition de Maurice Ravel, pour elle, s’éloigne, à travers la notion de « Poèmes pour piano » de son sous-titre.

En effet, une structure très repérable dans l’œuvre de Debussy (développée ci-dessous) d’inscrit dans l’héritage du scherzo romantique jusque dans un simili refrain, et en même temps l’héritage cyclique post-romantique, qui permet un retour de thèmes clairement repérables et différents les uns des autres :

|

Introduction |

Ecriture en croches staccato et triolets de doubles croches : écriture d’une danse rythmée et néanmoins aérée |

… « // » (respiration) |

|

1ère partie Thème 1 |

|

… « Rubato » |

|

Thème 2 « Au mouvement » |

notes répétées ascendantes phrasées par 2 : « à l’aise » |

… « Retenu » |

|

Thème 3 (véritable thème : équilibre mélodique et rythmique) |

« en dehors » et a capella[15] |

|

|

Thème 1 |

« très doux » précédé d’appoggiatures « scintillant » |

… « Retenu » |

|

2e partie Thème 3 |

varié dans les aiguës |

|

|

Thème 2 |

|

|

|

Thème 3 |

« aussi léger que possible » « a capella » « le double plus lent » |

|

|

Thème 3 |

« doucement marqué » puis variation d’une page entière |

… « Mouvement », changement d’armure[16] |

|

Thème 3 |

dans les graves |

|

|

Thème 1 |

PP subito |

|

|

Coda |

Arpèges en cascades PP |

|

La pièce de Claude Debussy s’inscrit donc dans une structure claire de scherzo plutôt libre, mais balisée par les indications de tempo et la présence de trois thèmes identifiables, notamment le thème 1. En cela elle montre, nonobstant une modernité d’écriture dont le « pianisme[17] » est évidemment hérité pour beaucoup du Jeux d’eau de Ravel (et des fluidités de son Ondine dont elle est la « sœur injustement méconnue » d’après René Tranchefort[18], l’attachement au classicisme de la forme et au thème cyclique propre aux post-romantiques (Chausson, Franck…). Il s’agit d’une esthétique de la discontinuité, avec une grande variété de tempi, des interruptions de discours, de multiples indications qui indiquent différentes intentions dont l’interprète doit tenir compte. Cette esthétique d’un tout tissé d’éléments distincts et contrastés, cette sorte de patchwork sonore, est ce dont se démarque totalement l’Ondine de Maurice Ravel qui, il est vrai, a un poème entier comme argument, ce qui distingue absolument les deux démarches esthétiques malgré des ressemblances dans l’écriture musicale.

Il semblerait qu’ici le dépouillement de l’écriture debussyste, comparativement à la matière certes fluide mais très dense de Ravel, révèle surtout une distance à son objet (confirmée par le parti- pris formel) dont la présentation des pages de musique, déjà, d’un point de vue intertextuel, suffirait à expliciter la démarche. D’un côté en effet, un « programme » au sens lisztien du terme : le texte d’Aloysius Bertrand imprimé en face de la première page de musique chez Durand dans l’édition complète. Dans tous les cas, un poème avec son titre et accompagné de son sous-titre « extrait de Gaspard de la Nuit, 3 poèmes pour piano d’après Aloysius Bertrand ». Il y a donc au sens propre comme au figuré une inscription de la page musicale en regard du poème littéraire romantique, ce qui n’est évidemment pas le cas des Préludes de Debussy, dont le titre « …Ondine » clôt la pièce d’une pièce elle-même placée au cœur d’un recueil de Douze Préludes, comme pour proposer à son interprète des images héritées de la référence collective a posteriori : des images d’anthologie. Je dirai que cette démarche rend peu pertinente l’analyse, très descriptive, de R. Tranchefort appuyée sur les remarques d’Alfred Cortot. Le troisième thème d’Ondine semblerait en effet seul pertinent, en tant que l’incarnation de la créature : seul « vrai thème » développé et effectivement varié, que représenterait à la manière du leitmotiv wagnérien et dans sa rythmique insolente le personnage lui-même. Du reste, sa première présentation a capella force le parallélisme (et le contraste malgré une similitude flagrante du procédé) d’avec l’ultime du chant de l’Ondine de Ravel (car il s’agit bien d’un chant et non de la créature elle-même dans l’œuvre de Maurice Ravel).

Poétique musicale de Ondine

Chez Ravel en effet la matière musicale consiste dans une « fluidité » réaliste et néanmoins stylisée, une densité onirique de l’écriture qui transporte les sens et évoque un univers sans que l’analyse soit forcément nécessaire. Elle met en scène non tant un thème qu’un discours, une mélodie au sens large du terme –et poétique : il s’agit bien de la « chanson murmurée » d’Ondine. Cette mélodie est une incarnation auditive de la prière de l’amoureuse dans le poème d’Aloysius Bertrand. C’est ce qui fait que le scherzando de Debussy en tant qu’indication musicale pour une interprétation de caractère dansant, s’oppose au « lent » demandé par Ravel. Car, comme le souligne Pierre Brunel

« Ondine est un nocturne. C’est ce qui justifie (…) le mouvement lent adopté par Ravel (…) Ondine est un nocturne. C’est une berceuse, la berceuse d’un dormeur. » [19].

Précisons encore que ce tempo est de toutes manières nécessaire à l’inscription audible de la mélodie dans la matière sonore dont elle est poétiquement issue et indissociable. Guy Sacre parle du « thème d’Ondine : la fée aquatique, frissonnante de trémolos, de glissandos et d’arpèges, avec son beau thème tendrement blotti (lent) au milieu des éclaboussures de triples croches ».[20]Et si, à la fin, élément liquide et discours se distinguent, c’est pour mieux disparaître l’un dans l’autre, l’un, puis l’autre…

C’est donc le chant lui-même de l’ondine, qui surgit de sa matière versicolore, et si l’héritage de Liszt existe il ne consiste certes pas dans une démarche virtuosiste à outrance, mais plutôt au sein de la démarche d’une texture aquatique servie par la densité de l’écriture, telle dans les Jeux d’eau de la villa d’Este des Années de pélerinage (1877). Le mot « texture » prend d'ailleurs tout son sens si l’on observe attentivement les premières mesures de chacune des deux œuvres.[21] La rencontre de Ravel avec le dernier piano Liszt, celui de Saint-François d’Assises, le Sermon aux oiseaux et de Saint-François d’Assises marchant sur les eaux (deux Légendes) est déterminante dans la mesure où Liszt a voulu asservir à son œuvre toutes les possibilités expressives du piano dans la stylisation de l’élément liquide, nonobstant un certain classicisme de la structure : comme celle des Jeux d’eau de Ravel ainsi que l’indique le compositeur lui-même en ce qu'elle consiste dans une dualité thématique, traditionnelle:

« Cette pièce inspirée du bruit de l’eau et des sons musicaux que font entendre les jets d’eau, les cascades et les ruisseaux, est fondée sur deux motifs, à la façon d’un premier temps de sonate, sans toutefois s’assujettir au plan tonal classique »[22] .

Irréductible poésie de la composition de Maurice Ravel inscrite dans un cadre et cependant libre à la manière du rapport entre ses titres, ses épigraphes et ses pages de musique. Poésie dans le rapport de la musique à son sujet, voire au-delà de son sujet : Jeux d’eau comme musique inspirée de la musique elle-même entendue dans les sons que compose la nature… La fin des Jeux d’eau de Maurice Ravel procède d’ailleurs exactement de la même manière que la fin de Ondine : toute en vagues sonores ascendantes et descendantes d’arpèges brisés, avec la même demande exactement :« sans ralentir » qui tient davantage de la didascalie que de l’indication de tempo. Un témoignage précieux de la pianiste, élève puis, à la fin de sa vie, amie du compositeur Henriette Faure, répertorié parmi tant d’autres dans l’excellent ouvrage de Maurice Marnat[23], nous renseigne sur la valeur poétique de l’interprétation ainsi demandée. La jeune femme ayant joué la fin des Jeux d’eau sans intention particulière, dans le souci de ne surtout pas ralentir elle s’entend dire par le maître

« vous

pouvez rêver

un peu à la fin[24]

à condition…

-… de

ne pas

m’amollir ».

Ondine, certes, dépasse la linéarité de son discours mélodique dans sa poétique musicale pour le rêve éveillé dans la matière sonore qui permet le songe, qui constitue-ou que constitue- le texte de Bertrand. Marcel Marnat souligne ce rêve de poème et de musique rendus possibles à l’écoute de Ravel. D’une manière exactement inverse de celle de Debussy, Ravel

« pose l’image au début mais la déborde et entraîne ainsi l’auditeur à aller vers des régions insoupçonnées : Guillaume Apollinaire parlera de « l’ordre et de l’aventure » et même de sur-réalisme. Cet intime recentrage esthétique ne sera pas systématiquement appliqué mais il inspirera la série des œuvres graves de Ravel(…) Avec cette conscience nouvelle du parti à tirer des résistances du réel, Ravel s’éloigne donc définitivement de l’art debussyste dont le désespoir latent relève (…) si peu du spectacle du monde.»[25]

Bien sûr, le « chant inopérant » d’Ondine, tel que le décrit Marnat, ne pourrait sans contresens poétique s’arranger d’un second thème pour la raison même qu’il est le chant, la manifestation poétique d’Ondine en tant que voix, comme dans le poème. Pierre Brunel insiste clairement sur ce point à propos du poème romantique : « Le poème en prose d’Aloysius Bertrand, avant de devenir prétexte à une évocation musicale, est un chant » [26]. Et c’est en tant que tel que Ravel met ce chant en musique. Du reste René Tranchefort[27] et Guy Sacre[28]voient un seul thème dans Ondine de Maurice Ravel : « on peut voir dans la pièce l’expansion recommencée d’un thème unique ».[29]

D’aucunes analyses comme celle de Cécile Reynaud[30] proposent un second thème dans aa reprise, après quelques fluidités dudit discours mélodique (mes. 33). Or ce « second thème » ne serait d’une part nullement différent, esthétiquement, du premier tel que nous l’avons décrit. Serti de ces mêmes triples croches répétées sur un accord de quinte augmentée, énoncé en douces croches et noires liées, il s’agit plutôt d’une reprise de ce même chant distraitement laissé suspendu quelques mesures un peu plus tôt dans les aiguës, comme si d’ailleurs cette reprise du discours correspondait à se reprendre, soi, Ondine au tempérament hystérique perpétuellement ballottée entre haine et séduction, douceur voulue et exaltation douloureuse impossible à réprimer. Pour Pierre Brunel Ondine est également la « dame châtelaine », une Mélusine aux maléfices de féé-serpent. De ce point de vue Ondine-Mélusine, féé-serpent et châtelaine de Lusignan, peut évoquer sans difficulté dans sa duplicité reptilienne même le serpent de l’Ancien Testament dont Eve, son incarnation tentatrice, propose à l’homme de croquer dans le fruit interdit. Celle que Chopin aurait prise selon Cortot comme programme de sa 3e Ballade, issue de Mickiewicz, est plus ambiguë car il s’agit d’une mortelle trahie qui se venge dans son malheur. L’ambiguïté, la duplicité peuvent être d’ailleurs chez Ravel reconnues dans les quatre triples croches, juste avant la seconde émission du chant, où se frottent doucement un sib et un si bécarre si bien qu’on ne sait plus si l’on est en majeur, ou en mineur, voire les deux simultanément (peut-être d’ailleurs le si bécarre est-il sensé constituer une tierce picarde[31] ?) :

On peut en effet tout imaginer d'après les trois Ondine des poètes antérieurs au texte de Bertrand : Heine, dont est surtout développée la « séduction perfide » de la voix du personnage ( et dont le texte a inspiré les lieder de Silcher, Schumann, et Liszt), Brentano, qui insiste comme Mickiewicz sur l’infidélité du fiancé. Pour Helen Hart Poggenburg la châtelaine « pourrait tout aussi bien être, nous semble-t-il, une troisième personne, instrument d’un voyeurisme équivoque » [32]. Il existe en effet d’autres poèmes où une tierce présence observe qui n’avait pas été vue: la Tour de Nesle, Messire Jean, mais encore le dessin par Aloysius Bertrand lui-même d’un couple à sa fenêtre qui évoque celui de la fin de la Tour de Nesle. On peut aussi imaginer qu’elle est cette « mortelle » elle-même dont parle le narrateur, et que le poète prendrait ainsi le mythe à contre-pied : la bien-aimée ne sera pas trahie, d’où les rires et pleurs mêlés d’une vengeance devenue toute inutile puisque le fiancé ne sera jamais entraîné dans le triangle universel alchimique, et symbole d’une féminité fascinante et secrète qui fait de l’Ondine un personnage des profondeurs, un archétype féminin… ce qui permet très vraisemblablement à Alfred Cortot, dans le très formel prélude de Debussy où elle n’est pas approchée comme un mystère et d’où la dimension psychologique est exclue, de l’imaginer malgré tout « tentatrice », « et nue » par-dessus le marché!

La seconde proposition d’un décidément « second thème »très désiré[33] consisterait dans la mise en place de l’implacable cataclysme qui constitue à la fois l’aboutissement de la démarche séductrice, et le point culminant de l’œuvre dans le 3e système de la p. 7 de la partition[34]. Cela paraît encore une fois improbable en regard de la dynamique structurelle de l’œuvre. Hélène Jourdan Morhange, citée par Marcel Marnat, avait remarqué combien les œuvres de Ravel consistaient presque toujours en un crescendo-decrescendo avec en son centre un point culminant[35]. Quant à Pierre Brunel, il interprète poétiquement une telle structure crescendo-décrescendo: avec son point culminant comme point central de l’œuvre :

« L’apparence humaine d’Ondine, sa fausse humanité, cèdent le pas à une puissance surnaturelle qui elle-même a échoué devant la force du simple amour d’un mortel pour une mortelle. »[36] Point central de l’œuvre, mais encore épicentre symbolique : « le triangle des élements primordiaux constitue l’harmonie universelle, la connaissance suprême selon les alchimistes. »[37]

Cette analyse se rapproche du « chant léger et inopérant » ainsi caractérisé par Marcel Marnat, et de l' hypothèse d’une créature tentatrice avant toute chose, susceptible de perdre l’être humain auquel elle s’adresse en lui faisant goûter du fruit de « l’arbre de la connaissance du bien et du mal» [38]…

D’autre part, on sait que Maurice Ravel fut, lors d’une seconde session au Conservatoire de musique, l’élève de Gédalge : session volontaire, session volontariste même, car il avait compris la nécessité de maîtriser tous les arcanes de l’écriture musicale avant que d’ approfondir ses propres recherches de création. Gédalge lui avait transmis un sens mélodique exacerbé, qui mettait au défi ses élèves de composer « huit mesures » d’une mélodie susceptible de se suffire à elle-même sans qu’il lui fût besoin d’un accompagnement. En l’occurrence, ce sont ici quatre mesures a capella qui constituent l’ultime rappel de la mélodie d’Ondine, et son ultime invite également après la déferlante en modulations successives qui semblent atteindre l’épicentre universel promis par la créature fantastique (« très lent », dernière mesure de la p.11 de la partition) avant l’éclatante dissolution en rires et sanglots jusqu’à l’ultime rappel sur quatre notes de son thème, répétées elles-mêmes quatre fois (« retenez peu à peu » p.12). Puis l’évanouissement se confond avec les gouttes de pluie qui frappent les losanges bleus de la fenêtre, dans la lumineuse tonalité d’ut# Majeur initiale. L’enchantement est rompu et les lumineux accords de tonique augmentés ne sont plus. Ne reste que l’élément liquide, identique, comme nous l’avons vu, à la fin de Jeux d’eau.

Pour Pierre Brunel et dans une telle perspective monothématique, il s’agit d’une « rhétorique de la répétition et de la reprise[39] ». Il ajoute que « Bertrand joue donc avec l’art proprement musical de la variation, que Ravel a su retrouver ». La « continuité réelle » chez Ravel s’oppose ainsi à la « discontinuité apparente » de Debussy. Or pour Pierre Brunel la discontinuité est justement ce qui distingue le poème en prose du simple récit. Ces deux aspects sont déjà présents dans le poème d’Aloysius Bertrand, de par le jeu inverse d’une chanson et d’un récit qui s’imbriquent l’un dans l’autre, et font œuvre :

« Bertrand s’est contenté de juxtaposer une chanson (expression directe) à un fragment narratif (expression indirecte) ».

Il existe une continuité de la « prose musicale qui le temps d’un poème en prose imprimé sur la partition et doit être lu en concert semble bien avoir pris la chanson d’Ondine pour modèle et l’avoir épousée. » La continuité du discours est renouvelée par la variation et l’évocation épouse, grâce à la stylisation poétique au sens le plus spécifiquement littéraire du terme, une structure double de chanson en versets, et de progression dramatique à travers la notion l’intensité au sens musical (les nuances) et littéraire du terme: une apparition, un paroxysme amené, puis la disparition qui ne laisse rien que le frisson de l'oeuvre tangible. La musique dit le poème, et se dit poème ainsi que l’exprime le sous titre du Gaspard de la nuit de Ravel: « Poèmes pour piano ».

Repères pour une écoute active

Une interprétation très sobre et conforme en cela aux souhaits de Ravel par rapport à la fidélité du texte et des indications intertextuelles qui figurent sur la partition musicale, est choisie pour la proposition d’écoute commentée dont les repères sont indiqués ci-dessous. Elle devrait être facilement disponible dans le commerce : il s’agit de Maurice Ravel, Complete piano works par Jean-Efflam Bavouzet chez Mdg, 604 1190-2, 2003. Evidemment, de nombreuses versions font référence : Vlado Permuter, Samson François… Pogorelitch notamment pour Scarbo ( Le Gibet est par contre interprété par Pogorelitch de manière critiquable par rapport à l’interprétation prescrite par le compositeur. Sans doute faut-il lui préférer selon le conseil de Pierre Brunel la version de Claudio Arrau, voire écouter l’enregistrement du rouleau mécanique interprété par Ravel lui-même en 1920).[40]

Pour la partition: Maurice Ravel, Ondine, édition séparée chez Durand S.A Editions musicales, réimpression toujours fidèle à l’édition de 1908 : toutefois, cette édition séparée ne comporte pas le texte d’Aloysius Bertrand même si le poète figure dans le sous-titre de la page de titre.[41]

|

Analyse |

Commentaire |

Repères CD |

Repères partition |

|

Introduction : « éclaboussures de triples croches » (Guy Sacre) en ostinato |

Stylisation de l’environnement aquatique |

|

|

|

Thème d’Ondine tendrement blotti (lent) »en do# /Déclinaison transposée sur ré#/retour en do#M avec le thème et sa doublure à l’octave, arpégée |

« chant inopérant » selon M. Marnat ensuite réitéré plus aigu et doublé à l’intérieur des trémolos dans sa tessiture d’origine |

0’06/0’50 |

mes.3 & 4/4 mes.9 |

|

Suite du discours crescendo accompagnement en arpèges brisés qui remplacent les trémolos, en triples puis triolets de triples croches (densité de l’écriture en horizontalité et impression de mobilité) |

La stylisation de l’eau participe du sortilège |

1’00 |

mes.15 |

|

1er glissando et reprise de l’accompagnement de trémolos mêlés aux arpèges brisés, crescendo qui préfigure la volonté de convaincre/séduire |

Discours réitéré dont l’accompagnement souligne la séduction croissante sans doute, et toujours plus sophistiquée |

1’21-1’35 |

4/4, mes.23 |

|

Trémolos de l’introduction |

Pause du discours, articule le poème : « blanc » entre les strophes ? |

1’51 |

mes. 31 « au mouvement » |

|

Suite de la mélodie d’Ondine En sol# (un peu plus grave mais à la même tessiture : chant encore plus doux. |

C .Reynaud voit un 2e thème, cela paraît improbable car il s’agit du même accompagnement et le schéma mélodique est similaire : glose du premier discours/tentative de séduction par la variation (minime) |

1’51 |

mes. 33 |

|

Arpèges, densification de l’accompagnement sur des réitérations successives de cette deuxième partie de discours |

« on peut voir dans la pièce l’expansion recommencée d’un thème unique » |

2’16 |

4/4,mes. 38 |

|

Thème 1 avec des resserrements d’arpèges dans les aiguës qui « excitent » le discours en arabesques |

Quintolets, sextolets de triples croches qui donnent à l’écoute l’impression d’une densification un peu hystérique (dans les aiguës) et non mesurée (impossibilité de l’exactitude mathématique de ces figures rythmiques) |

2’35/2’42/2’44/2’45/2’49 |

mes. 43 |

|

Première apparition du mouvement ascendant sur 4 notes suivi du thème initial |

Préfigure l’ascension dans les graves en tant que discours symbolique des origines et d’un centre universel ? |

3’11 |

mes.46 après le changement d’armure |

|

2ème partie de la mélodie d’Ondine |

Versions « hispanique », arpèges comprenant une 2de augmentée (effet de sensualité, de tension), « jetés » par la main droite, les deux mains se partagent le thème- une note sur deux. Dernière version densifiée, en accords de 4 sons. |

3’21 3’40/3’34 |

4/4, mes.53 |

|

Déferlante en secondes et tierces qui évoque davantage un déchaînement amorcé de l’élément liquide (les « gouttes d’eau » ne sont plus qu’un souvenir) que le « discours symboliste » (promesse d’Ondine qui masque la dangerosité, peut-être la disparition de celui qui la suivra). Il s’agit de ici de masses aquatiques, une densification de la matière. |

chromatisme masqué qui évoque l’entrée du piano dans le 2e mouvement du 3e concerto pour piano de Rachmaninov : influence de la musique russe, « orientalisme » d’une écriture qui ose la dissonance, à laquelle on sait que Ravel était sensible |

3’40 |

4/4,mes. 58 |

|

Grande montée par groupes de 6 notes rythmiquement égales en succession de modes sucessivement : -« éolien » (de la) -« mixolydien » (de sol) -inédit :mélange des deux -« mixolydien »[42] |

« triangle » des éléments ? grand crescendo qui peut tout aussi bien traduire la démesure de la promesse que celle de l’élément aquatique : amplitude maximum dans l’utilisation du clavier |

4’01 |

mes. 63 |

|

Grande descente : mélange de gamme par ton et de résolution ½ cadence tonale sur les deux dernières notes si mineur avec arrêt sur la sensible ré# |

Remarque : cette descente pourrait être une variante de la tête (début) de la seconde partie du thème d’Ondine. |

4’26 |

mes.67 : un peu plus lent |

|

Grande conclusion : dissolution du grand lyrisme qui précèdait, « effets » aquatiques |

Glissando ascendant successivement sur les touches blanches du piano puis touches noires Décomposition du trémolos en arpèges brisés sur fa#M avec ré# répété par l’auriculaire de la main droite |

4’50 |

mes. 73-76

mes.76 |

|

Réminiscence du thème d’Ondine à son début |

Mélange de trémolos et arpégés: leur mouvance sur le clavier du médium à l’aiguë… |

5’31 |

mes.80, 4/4 |

|

Thème a capella sur 4 mesures (on se souvient de Degalge maître mélodiste de Ravel : écrire une mélodie de 8 mes. qui pût être jouée sans accompagnement. |

Semble épouser dans la figuration et la stylisation la fin du texte « mais comme je lui dis que j’aimais une mortelle (…) » Tonalité de ré mineur : plus de # à foison, comme si le thème avait perdu de sa lumière séductrice, que le charme était rompu.

|

5’55 |

Mes. 85, 3/4 très lent |

|

Soudains arpèges fortissimo décalés aux deux mains : dissonances |

Rires et larmes mêlés ? |

|

mes. 89 : rapide et brillant |

|

Résolution et diminuendo sur la tête du thème muté (modifié dans ses intervalles mais reconnaissable) |

|

6’26 |

mes.90-91 Retenez peu à peu |

|

Disparition sur l’arpège de do#M, tonalité principale du morceau décalés aux deux mains |

« sans ralentir », même procédé que la fin de Jeux d’eau : Ondine a disparu : ne reste que l’élément liquide, et sa constance sur les fenêtres aux losanges bleux. |

6’42 |

mes.92 au mouvement du début |

Evidemment, 94 mesures seulement pour autant d’évènements musicaux, cela évoque la concentration et la brièveté du poème en prose : à la fois embrassé à travers la pièce de Maurice Ravel et transfiguré dans la matière sonore qui est une véritable texture, un tissu expressif à proprement parler « absorbant ». Aucun figuralisme, si ce n’est la stylisation de l’élément liquide. Cependant, la progression dramatique est repérable à travers les notions de tempo, les changements d’armure qui modifient la couleur de la matière sonore. Ces modifications s’assimilent à la progression dramatique du discours de la créature en un grand crescendo central, comme dans beaucoup de pièces de Ravel et notamment Jeux d’eau auquel on l’a beaucoup comparée (sans doute dans ce sens). Suivre la partition pour le mélomane qui ne joue pas Ondine peut être intéressante dans la mesure où les repères audio précis permettent d’identifier certains procédés d’écriture et certains éléments de langage musical. D’un point de vue strictement esthétique, la place prise par les mesures à cause de la densité sonore (toute texture) est impressionnante : parfois il faut une ligne de partition pour une mesure de musique (la plupart du temps pour deux mesures). Des indications intéressantes peuvent permettre des hypothèses de jeu, comme celle de jouer les trémolos à la main droite et le thème à la main gauche, ou encore le grand glissando après l’explosion centrale qui se partage aux deux mains : ces hypothèses seront facilement confirmées, ou infirmées, par la visualisation de vidéos disponible sur le site « Youtube »[43] dont celle de Vlado Perlemuter. Enfin, le choix par Ravel de trois portées permet une lisibilité des divers plans sonores qui peut être, conjuguée à l’écoute, également très éclairante.

Dans le triptyque de Gaspard de la Nuit le Gibet prend une place qui peut être considérée comme symbolique par le lecteur rêveur du recueil, à l’écoute de cet avatar de « second mouvement » de l’œuvre de Maurice Ravel. En effet, la place centrale comme le remarque Pierre Brunel, est celle du « mouvement lent» de la sonate en trois mouvements, ou encore celle de la seconde partie avant le retour de la première dans nombre d’œuvres du répertoire musical qui sont de forme lied[44], plus généralement celle que comprennent toutes les œuvres d'une structure en trois parties (dont le scherzo Scarbo). Poème de la suspension, poème de latence, le deuxième des trois nocturnes met en mot, et en l’occurrence en musique, le sujet (au sens philosophique/psychanalytique du terme) : plus précisément, l’angoisse du sujet absorbé dans un univers d’esthétique clairement morbide. Pierre Brunel écrit au sujet du Gibet qu’il s’agit de la « plainte de poète vivant, de poète souffrant » et que « l’expression irrépressible du moi fusionne avec le fantastique » qui consiste avant tout, dans le poème, en une amorce de fantastique grâce à une hyperesthésie des sens, et plus précisément celui de l’audition :

«Ah ! ce que j’entends, serait-ce… »

Que le fantastique nimbe telle la lueur sanglante du soleil couchant cette inquiétude qui est le sujet esthétique du poème, cela ne fait aucun doute, surtout si l’on rapproche le texte d’Aloysius Bertrand des autres où la thématique du pendu est présente: dont le Cheval mort qui le précède immédiatement et où sévit le gibet comme instrument de mort, d’horreur visuelle, d’inquiétude auditive… Helen Hart Poggenburg note à propos du Cheval mort que « l’apparition du gibet est ici remarquable, et comparable à celles qui se trouvent dans l’ Heure du sabbat et le Gibet. » Elle ajoute que Ravel « devait penser à toutes ces manifestations en écrivant son Gibet ».[45]

Le Crépusculaire avec un grand C

Des trois poèmes, le Gibet est le plus troublant musicalement parlant, et correspond tout à fait à ce que Michel Guiomar nomme « le Crépusculaire » qu’il définit ainsi :

« Nous rassemblons dans le Crépusculaire tous les phénomènes analysables dans le fait réel du crépuscule ainsi que les climats qui, par référence à l’étymologie du mot, -crepurus : incertain-, peuvent s’insérer, par leurs causes, composantes ou conséquences, dans un grand concept d’incertitude. On ne saurait les citer tous mais certains corollaires immédiats de l’incertitude s’imposent : l’indécision, le doute, le scepticisme, l’attente, l’inquiétude, l’espoir.»[46].

Il précise à la page suivante que « Le Crépusculaire comme catégorie esthétique, est une Solitude de l’âme ». Il s’agit de « la part active du poète dans la lutte et le cheminement qu’il va parcourir à travers les catégories de la Mort. ». Mais la suite est encore plus intéressante par rapport à notre préoccupation qui consiste à établir une nature de lien pertinente entre le poème d’Aloysius Bertrand et la page de musique de Maurice Ravel :

« Remarquons pourtant que la poésie ne possède son pouvoir et ne livre un message transcendant qu’en se musicalisant, elle ne témoigne d’une plurivalence enrichissante comparable à celle de la musique que par les jeux de sonorités de mots et les rapports thématiques des images, par son rythme, par sa phénoménalité. »[47]

Quant à la musique elle-même, Michel Guiomar chemine en sens inverse et part de la perception, en quête de la motivation créatrice symbolisée dans le langage:

« Le véritable rapport ontologique est ici entre l’œuvre et le créateur lui-même, fait très important.[…] On voit au moins à quel niveau se situe l’équivoque qui nous préoccupe : elle n’est pas dans le climat de la signification mais dans l’origine, auteur ou univers extérieur, de cette signification. Or cette marge d’équivoque subsistera toujours au moins au concert si une analyse psychologique et technique, impossible à réclamer à l’audition, peut l’atténuer. Ce qui ressort pour notre propos immédiat, c’est qu’un équilibre entre l’auteur et son environnement, une communication audible de l’un à l’autre peut s’exprimer si, ce caractère de la musique étant reconnu, on peut dégager les grandes lignes des techniques les plus aptes à traduire les états crépusculaires de l’âme aussi bien que les climats crépusculaires agissant sur l’auteur. »[48]

Dissonance et répétition

Dissonance et répétition sont de grandes lignes de l’esthétique de Maurice Ravel tout en étant propres aux éléments du langage musical et de leurs possibles en manière d’articulation : car une dissonance peut tout aussi bien se résoudre dans un accord parfait qu’elle fait attendre, que s’affirmer en tant que telle, ce qui est le cas chez Ravel qui va encore plus loin. Car comme le remarque Maurice Marnat[49], Ravel incorpore à son écriture la dissonance[50] au même titre que l’assonance : en quoi son écriture est plus dépouillée, mais aussi plus radicale que celle de Debussy qui contourne, détourne, se réfère en fait constamment aux règles de l’écriture tonale telle qu’elle est (et toujours) enseignée dans les cours de Conservatoire : puisque, tout en permettant de comprendre comment sont écrites les œuvres du passé, elles en donnent tous les arcanes qui permettent, notamment, la transgression... Ravel l’avait bien compris, qui revint au Conservatoire parce qu’il savait qu’avec un maigre bagage de connaissances, l’originalité de son langage en germe risquait de ne pas pouvoir se développer. La dissonance est en effet une constante ravélienne, qui utilise des échelles et combinaisons de notes, des intervalles inédits. Ravel avouait aimer les « sonorités cassées » que lui offraient celles d’un piano désaccordé lorsqu’il revenait à sa maison de vacances inoccupée pendant de longs mois. Source d’inspiration, la fragilité un peu fausse de leur timbre étaient à Ravel ce qu’était à Chopin sa « note bleue ».

Il est du reste amusant de constater dans une thématique musicale récurrente, cette même dissonance dans le Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand : présente dans les poèmes Départ pour le sabbat, où « lorsque Maribas riait ou pleurait, on entendait comme geindre un archet les trois cordes d’un violon démantibulé »[51], la Viole de Gamba qui « répondit par un gargouillement burlesque de lazzi et de roulades, comme si elle eût au ventre une indigestion de Comédie Italienne » ou encore la Sérénade « symphonie discordante et ridicule » de la première strophe et didascalie. La dissonance du reste est très présente dans les Contes fantastiques d’Hoffmann parus en 1833 chez Renduel, « l’éditeur » d’Aloysius Bertrand. La folie du « maître de chappelle » inspirera d'ailleurs à Schumann ses Kreislariana. On retrouve exactement dans la Sérénade l’orchestre discordant du Chevalier Glück. Combien signifiante (et donc inspiratrice) peut s’avérer la dissonance : frottement de deux mondes sans qu’il soit possible au témoin de se positionner, comme dans le Gibet. Anomalie et incertitude. La dissonance pour elle-même est une balise du crépusculaire. Les cloches dans Gaspard sont, comme le relève Pierre Brunel, « fêlées »[52], comme dans la dernière strophe des Deux Juifs[53] :

« Et les cloches fêlées carillonnaient là-haut, dans les tours Saint-Eustache le gothique : « dindon, dindon, dormez donc, dindon ! ».

Ensuite, ce qui fascine critiques et auditeurs- et pour cause- est l’omniprésence de la fameuse « pédale de si bémol » du Gibet qui introduit et clôt le Poème pour piano qui y est tout entier « suspendu ». Sur le plan de l’audition, la dissonance de ce sib est à la fois un répulsif et une attraction : car enfin, il s’agit bien de la note et composante essentielle de l’avant-dernière harmonie, celle de l’accord de dominante, qui précède l’ultime résolution (mib mineur). Ainsi, cet élément constituant de la logique tonale des trois pièces du Gaspard de la Nuit de Ravel se veut également transgressif : Ravel l’intègre à un langage tonal dont la science est poussée à l’extrême… Jusqu’à faire entendre son contraire… Marcel Marnat a compté qu’elle était énoncée 153 fois au cours des 52 mesures. Le pianiste Gil Marcheix a obtenu 28 manières de toucher ce si bémol[54], seul ou en octaves à l’unisson, et dans les divers registres (sans toutefois dépasser le médium où il est globalement installé).

Outre cette immobilité que confère la pédale de si bémol, une recherche sur le timbre, lequel constitue un axe essentiel de la composition pour piano de Maurice Ravel, participe de cette ambiance « plombée »(Marnat), « d’un rythme de plomb » (Cortot), qui fut gravée sur les cartons de piano mécanique par le compositeur en 1920. En effet, Ravel fut très vigilant et exigeant par rapport à l’interprétation de son Gibet dont il voulait une exécution distanciée : comme détachée. Cela, semble-t-il, souligne le propos de M. Guiomar par rapport au Crépusculaire comme donnée esthétique, en regard de laquelle l’interprétation de l’œuvre peut réduire la « marge d’équivoque » entre l’état d’esprit du créateur et le résultat sonore de l’enregistrement ou du concert (concert où la présence physique de l’interprète constitue autant d’éléments de (bonne) réception supplémentaire des intentions musicales). Il y eut des dissensions entre Maurice Ravel et le pianiste et ami d’enfance Riccardo Viñes qui avait créé presque toutes ses œuvres en concert. Or, si Viñes créa finalement le Gibet salle Erard, le 9 Janvier 1909, il revendiquait pour ce second « poème » une interprétation volontairement expressionniste et affectée, sans laquelle il soutenait que le morceau risquait d’ennuyer les auditeurs. Mais Ravel lui tint tête : il souhaitait instamment un jeu « détaché ». Ironiste et éminemment romantique en cela, tout à fait « dans le ton » d’Aloysius Bertrand, il tenait à un « second degré » nécessaire à cet « exorcisme » que d’aucuns ont défini comme une catharsis purgative que la folie apparente de Scarbo a pu encourager à percevoir en tant que telle. Percevoir, mais pas au-delà d’une écoute passive et de quelque a priori qui enferment Ravel dans ce bonhomme froid et hanté malgré lui qui lutte avec bravoure contre ses spectres. Ravel a dédié son Gibet à Jean Marnold, critique au Mercure de France. Il lui explique bien entendu que la pièce lui est destinée parce que les seconds mouvements sont par convention ceux qui sont dédiés à « ces messieurs les critiques » et que, pianiste amateur, Jean Marnold ne sût être empêché dans ce second volet par la difficulté technique qui est moindre en regard des deux autres pièces. Or, Jean Marnold est en l’occurrence un critique littéraire. Cette précision est d’autant moins anodine que l’on sait que le Mercure de France a veillé à la troisième édition de Gaspard de la Nuit, en 1895.

Timbre et langage

Le timbre et l'espace sonore sont en effet essentiels par rapport à l'écriture musicale du Gibet et sont mis en exergue dès le début de la partition par un élément que jusqu’ici je n’ai pas trouvé commenté, et qui concerne la sourdine[55] : « sourdine durant toute la pièce », est-ce indiqué. L’effet voulu par l’utilisation de la sourdine est bien un timbre particulier car même si la nuance est faible depuis le PPP « pianississimo » des « grappes d’accords suspendus »[56] dans l’aigu, Ravel atteint le mezzo forte, qui normalement n’appelle pas l’utilisation de la sourdine. Il s’agit dès lors bien de la recherche d’un effet de timbre, d’une couleur « blanche », que Pierre Brunel relève par ailleurs au sujet de la phrase mélodique centrale -nous verrons en quoi elle est centrale- à la mesure de 6/4 : « un peu en-dehors, mais sans expression ».

Atmosphère où effectivement semblent l'emporter l’air, le vent, la bise et le silence éloquent : des « bruits blancs », des « mélodies blanches » telles celles que le compositeur Wally Badarou a su en créer dans sa pièce Wolves après avoir enregistré le bruit du vent, puis échantillonné pour s’en servir ensuite en tant que timbre pour sa mélodie : un « vent qui chante ».[57] A cette différence près que ce silence est ici un silence de mort et la bise nocturne, l’angoisse. H.H.Poggenburg[58] note à propos du poème de Bertrand qu’il peut être utile de le rapprocher du pastiche du Bal des pendus de Villon par Nerval : le Souper des pendus, où il est question « du vent du soir [qui] siffle à travers les os des pendus ». Mais il semble également pertinent de le rapprocher de la 3ème strophe du Cheval Mort : « la bise soufflant dans l’orgue de ses flancs caverneux ». Outre la dérision de l’image de l’ « orgue universel » de l’introduction effleurés sous la clarté de la lune par les « doigts de Dieu », des accords comme ceux qui sont égrenés dans les aiguës entre deux thèmes du Gibet de Ravel pourraient évoquer ces bruits, ces vibrations morbides dont l’air est électrisé, d’autant que Hélène Jourdan- Morhange indique dans son témoignage que ce qui intéressait Ravel lorsqu’il utilisait la pédale de résonance pour énoncer les grappes d’ accords suspendus dans les aiguës (et comme dans Noctuelles -qui sont des oiseaux de nuit) c’était de donner, plutôt que la clarté des notes, « l’impression floue de vibrations dans l’air. » … Ces accords perdus dans la résonance de la pédale qui évoluent en mouvement contraires[59], consistent dans les renversements d’un accord qui serait celui de de 9e de dominante de sibb (« double bémol » Majeur), ce qui reviendrait, sans l’armada de bémols et de doubles bémols, à du la Majeur, tonalité qui comporte trois # à la clef, antipode lumineuse ! Et en effet, Ravel nous entraîne aux confins de la tonalité, tonalité qui ne sera d’ailleurs pas résolue, au contraire : on passera d’une armure de six bémols à six bécarres, soit plus rien à la clef : ces accords frottés à l’implacable pédale de sib passent pour des clusters, soient des harmonies venus de nulle part dont la texture importe seule sans que soit rendue possible l’inscription dans une quelconque tonalité. En quoi la modernité de Ravel est absolument remarquable : car il s’agit d’une modernité dont le point de départ est poésie, atmosphère, intention esthétique (en l’occurence, le Crépusculaire).

Silence, immobilité, où « la pédale flottante des Oiseaux tristes, à son tour, est devenue rigide comme une tringle. »[60] Marcel Marnat relève la démarche poétique présente dans les Oiseaux tristes, cette seconde page Miroirs écrite en 1904 :

« Cette page volontairement statique préfigure le Gibet de Gaspard de la nuit (…) Par ailleurs, l’adjectif « triste », accolé aux symboles traditionnels de la liberté, semble relever, lui aussi, de l’esprit de paradoxe qui pointe si volontiers son nez dans l’inventivité ravélienne ».

Les pendus sont-ils des oiseaux tristes. Les dessins d’Aloysius Bertrand peut y faire songer, la stylisation de Ravel, également.

Structure en arche et effets de miroir

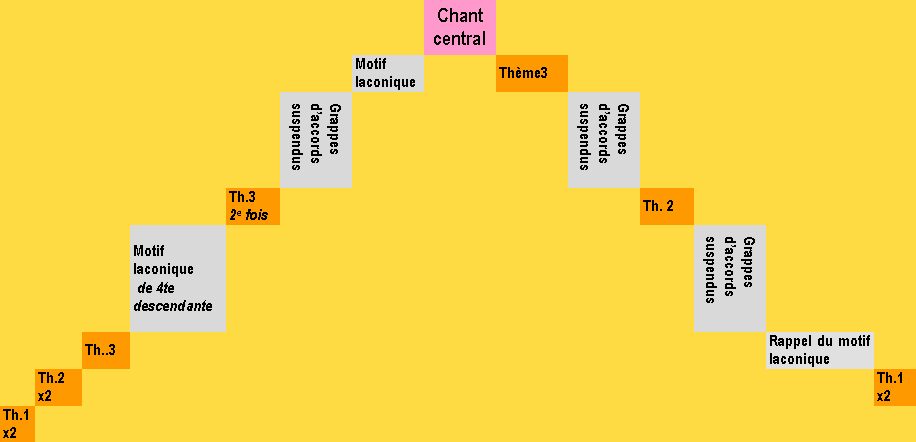

Poussée à l’extrême, la stylisation dans le Gibet est architecturale. La pièce musicale est en effet en forme d’arche –où les thèmes sont exposés, deux fois, de manière symétrique qui est certes la figure de l’arche gothique mais également une métaphore du miroir- ainsi que le montre Makis Solomos, et ainsi que nous nous proposons de la détailler :

Thème 1 : fondé sur un accord de 9ème fondamentale sur tonique (mib mineur : tonalité du morceau) : dans les graves, énoncé aux deux mains deux fois dans une même phrase musicale. Ce thème procède d’ailleurs en (enchaînements d’) accords, dans une écriture manifestement verticale : mes. 3 à 5

Thème2 : construit sur les mêmes notes différemment altérées, sur des rythmes et dans un ordre presque inversé (presque en miroir) : doublé à la main gauche séparée de la droite par une simple octave dans le médium/aigu : se différencie du thème par son caractère plus particulièrement mélodique, « horizontal » : énoncé lui-même deux fois, séparées par une mention unique du thème 1

-énonciation à l’unisson simple : mes.6-7

-énonciation dramatisée par une doublure à la tierce, également aux deux mains : mes.10-11

Thème 3 : construit également sur une répétition du thème avec un triolet particulièrement « hispanique » : il assure la continuité dramatique du texte musical avec des accords de 4 sons à chaque main, le registre à la fois plus grave (à gauche) et plus aigu (à droite) implique une amplitude sonore forcément élargie.

Motif laconique sur deux éléments de langage qui consiste en la superposition, deux fois, d’un motif descendant dans les graves en un intervalles de quartes : sur deux quartes, d’ailleurs, à la main droite superposées à deux quintes à gauche : mes. 15 et 16. Est remarquable un changement de mesure : 3/4

Réitération du thème 3 : mais, cette fois-ci, transposé (les thèmes précédents étaient réitérés dans la même tonalité de lab mineur (présence de la note sensible[61] sol bécarre) : mes.17-19

Grappes d’accords suspendus : dans les aiguës, en mouvement contraire dont il est parlé plus haut : nuance PPP et "très lié/un peu en-dehors" dans la résonance de la pédale de droite du piano, dans un frottement perpétuel perpétré par cette pédale de résonance avec l’irascible « pédale de si bémol »… : mes.20-22, réitérées transposées (entre deux un changement d’armure où les 6b de mib mineur disparaissent), ce qui donne l’impression d’une réitération encore « plus » aiguë à l'audition: mes. 23-25

Réitération du motif laconique : mes.26-27: répété deux fois sur une dissonance de 7e majeure où mi bécarre et mi # se frottent, ainsi que le ré (seconde note) avec la basse (do#). On peut dire que ce motif fait office de conclusion : avant la surenchère de la répétition du thème 3 comme vu plus haut, et ici en l’occurrence à la fin de cette première partie qui consiste dans l'exposition de thèmes et de motifs, et que suit immédiatement le chant central…

Chant central : pp, « un peu en-dehors, mais sans expression », mes. 28 à 34 incluse. Il s’agit, au sens sonore du terme, d’une sorte de « voix blanche » (Pierre Brunel dit « mélodie blanche »), un chant crépusculaire. C'est la plus longue mélodie de la pièce exposée en deux temps, la réitération amenant une doublure à l’octave, plus aiguë et plus expressive, avec un crescendo/décrescendo. Pierre Brunel se demande d’ailleurs s’il ne s’agit pas du soupir du pendu lui-même encore sensible, que les agaceries des éléments qui l’agressent à petite échelle tourmenteraient (l’escarbot qui passe et lui arrache un cheveu, l’araignée qui tisse sa toile autour de son cou). Le pendu serait alors une incarnation littéraire (et picturale : le poète les a maintes fois dessinés) de la voix d’Aloysius Bertrand lui-même, de sa « voix discrète », « de ce que Verlaine a appelé « l’âme qui se lamente » . Il ajoute que seule l’interprétation de Claudio Arrau[62]a pu ainsi détimbrer la mélodie :

« On croit entendre un son plaintif, mais il se situe en-deça de la plainte »[63].

Marcel Marnat nous indique que les enregistrements de Ravel pour piano mécanique, à l’atmosphère « plombée », ne sont pas mal non plus…[64]

Peut-être la notion de Crépusculaire cède-t-elle, ici et selon la logique de Michel Guiomar la place au Lugubre, une autre grande catégorie esthétique qui possède ses caractéristiques propres : peut-être l’inquiétude cède-t-elle dans le saignant éclairage à l’angoisse inexprimable, inexprimable que la phrase « sans expression », c’est-à-dire atone, débarrassée de toute intention d’intensité dans l’interprétation, met en exergue… Cela rejoint tout à fait le propos de Michel Guiomar selon lequel l’interprétation peut amoindrir, dans la performance sonore du Crépusculaire en musique, la marge qui séparerait l’intention de l’auteur de cet évènement fantastique que constitue l’appréhension sonore d’un phénomène dont les mots ne disent rien…

Thème 3 : avec son triolet hispanisant, il vient comme interrompre la « mélodie blanche » du chant central. Non réitéré cette fois-ci mais au discours développé, le thème devient mélodie à proprement parler. Notons qu’il correspond à un retour de l’armure de la tonalité d’origine (6 bémols à la clef). Mes. 35 à 40

Grappes d’accords suspendus… : mes. 40-41

Thème 2 : énoncé une fois seulement…mes. 41 à 43

…Grappes d’accords suspendus (bis) : et une octave en-dessous : mes.43-44

rappel du motif laconique (mutations) : intervalle descendant sur deux notes, progressivement réduit , de la mesure 45 à la mesure 48, puis répété tel quel mes. 49 et 50, superposé à l’...

...Ultime retour du thème 1 dans les graves, avec une variante de son avant-dernière note qui permet un dernier intervalle descendant (et non plus ascendant), ce qui peut être signifiant.

La pédale de si bémol est stable durant toute la pièce, à la fin comme au début, seule puis omniprésente quel que soit le discours qu’elle accompagne au sens littéraire, littéral, mais également spécifiquement musical du terme (elle constitue notamment le seul élément harmonique qui « supporte » le chant crépusculaire central). Elle constitue un axe de symétrie en trois dimensions (plus, si l’on se réfère aux paramètres du son, d’autant que cette pédale qui contamine et harmonise se trouve dans l’extrême grave des basses durant toute la dernière page de la partition –soient les 13 dernières mesures, et soit le quart de la pièce-). Elle donne à la pièce tout son volume dramatique… Motif minimaliste sur une seule note, c’est sur sa répétition que repose l’édifice savant de la structure en arche du Gibet.

On peut remarquer que le thématique est, dans son retour inversé, dilué, alors que l’exposition procède rigoureusement. Il peut être intéressant d’autre part de distinguer ce qui tient du thème (structurant et reconnaissable : symétriquement réexposé), du motif : balise sonore dont une propriété particulière marque la spécificité et qui ne peut procéder que dans la répétition, dont la seule variation possible est la transposition. Enfin le mélodique pur (chant central) qui pourrait être considéré comme un aboutissement et non un élément de construction de la pièce a priori : au contraire, son existence semble procéder du déroulement lui-même :comme si, nourri des éléments qui l’avaient amené à se manifester, il en procédait naturellement et n’était pas prédéterminé (ce qui est une idée valide dans le cadre d’une réflexion sur le rapport entre l’œuvre et le geste créateur, et cela qu’il s’agisse de musique ou de poésie). La pédale de si bémol enfin, omniprésente, nimbe, préfigure, accompagne, hante, dissimule la structure du morceau en tant que telle et obsède l’écoute.

Ravel utilise d’ailleurs dès la 12ème mesure et jusqu’à la fin de la partition une troisième portée[65] . Il a recours, comme l’a fait avant lui Liszt, à ce procédé même au cours du morceau lorsqu’il veut dissocier visuellement, à l’attention de l’interprète, les plans sonores (ainsi dans Ondine le grand crescendo sur pédale de do#[66] où la basse bénéficiait d’une troisième portée). Elle est couplée par une accolade à la portée du bas, quitte à être habitée par un silence lorsqu'elle ne comprend pas de musique. Dans le Gibet cette troisième portée permet de mettre en valeur les doublures thématiques, grappes sonores en mouvement contraire, tandis que la pédale de sib occupe la portée centrale et durant toute la fin, la basse… Cet effet de mise en page n’est pas sans rappeler les « blancs » souhaités pas Aloysius Bertrand, ni le soin avec lequel Ravel édite lui aussi ses partitions en prenant le soin de garder une place pour le poème en face de la première page de musique …

Pour une écoute active, le tableau ci-dessous avec les différents repères audio permettront la reconnaissance à l’audition balisée, de chacun des thèmes et motifs dans leur exposition et réexposition: l’écoute globale s’en trouvera davantage orientée. Comme support, l’interprétation du pianiste Jean-Efflam Bavouzet[67].

|

Eléments structurants |

Exposition1 |

Exposition2 |

Mélodie centrale |

Réexposition1 |

Réexposition2 |

|

Thème1 |

0’13-0’36 |

0’52-1’05 |

3’13-3’43 amplifié 3’44-4’10 |

5’40 4’53-5’06 4’10-4’43 5’13 à partir du fa b accentué de l’appogiature intervalle réitéré 5 fois |

|

|

Thème2 |

0’37-0’51 |

1’06-1’20 |

|||

|

Thème3 |

1’21-1’42 |

1’55-2’19 |

|||

|

Motif laconique :4te |

1’43-1’55 |

2’59-3’12 |

|||

|

Grappes |

2’19-2’39 |

2’39-2’59 |

4’43-4’53 |

5’07-5-13 |

|

Deux remarques découlent d’une telle analyse minutée : les éléments d’une part s’enchaînent les uns aux autres lorsqu’ils ne sont pas entre les différentes parties séparés par la pédale de si bémol seule. D’autre part la réexposition des thèmes offre une plus grande présence des motifs, dont la dernière occurrence des grappes sonores et de l’intervalle « laconique » superposés à la toute fin ainsi que celui du thème 3 (dans le sens d’un pathétique palpable). Par contre les autres thèmes ne sont pour eux énoncés qu’une seule fois lors de leur réexposition: « rappelés », pourrait-on dire. Le tout selon un sens de l’équilibre de l’œuvre quasi mathématique puisque l’absence de la seconde occurrence des thèmes, celle qui n’est pas répétée lors de la réexposition, a cédé sa place au chant de mort « un peu en-dehors mais sans expression » placé à l’exacte centre du Gibet.

Métaphore de son climat crépusculaire qu’elle reflète (miroir), et auquel elle renvoie (éternel retour), ou encore enclose sur elle-même- et en cela d’une autarcie mortifère dont l’essence est de s’annuler au fil de son développement- il est par ailleurs possible de rapprocher cette structure en arche du Gibet de Maurice Ravel de celle du recueil de poèmes d’Aloysius Bertrand: selon six thématiques présentes dans l'introduction qui correspondraient à chacun des six livres jusqu'à celui, le dernier, de la disparition. La structure en arche évoque également, surtout dans ce cas de figure où la proportion 50/50 est quasiment parfaite, la symétrie du miroir et par association d’idées, les Miroirs de Maurice Ravel dont Marcel Marnat souligne le fait qu’ils préfigurent à bien des égards son Gaspard de la Nuit : les Oiseaux tristes, mais également le fameux Alborada del gracioso qui anticipe, notamment, l’esthétique de Scarbo.

Scarbo : un romantisme digital

Espagne et Italie

D’aucuns critiques veulent voir dans ce mot d’« exorcisme », que Ravel a employé en particulier à propos de Scarbo mais n’a pas développé, une sorte de manquement à l’attitude distanciée exceptionnel chez le compositeur : manquement auquel il aurait cédé presque à regret. Or, si d’un point de vue esthétique la notion de « distance » se tient généralement dans la mesure où elle permet la maîtrise complète de son art et de sa démarche, Gaspard de la Nuit est une œuvre suffisamment fidèle à la littérature de laquelle elle se réclame explicitement pour ne pas avoir établi avec cette dernière une relation très construite. Maurice Ravel a toujours pensé, élaboré le rapport de sa musique avec la littérature. Il s’est ouvert clairement, peu de temps avant Gaspard, de la nature de sa relation au sujet littéraire auprès de Jules Renard, devant le scepticisme de ce dernier quant à l’intérêt d’une mise en musique de ses textes, et, surtout, son agacement du choix circonspect de Ravel des pièces élues pour leur mise en musique (Ravel en choisit fort peu). Jules Renard rapporte le court entretien qu’il eut avec Ravel dans son Journal :

« (…)

Je lui dis mon ignorance et lui demande ce

qu’il a pu ajouter aux Histoires naturelles.

-Mon

dessein n’était pas d’y ajouter, dit-il,

mais d’interpréter.

-Mais

quel rapport ?

-Dire

avec la musique ce que vous dites avec des mots quand vous

êtes devant un

arbre, par exemple. »

Ce propos de Ravel est très éclairant dans la mesure où il n’oppose ni ne place en tant que miroir l’un de l’autre la littérature et la musique, mais au contraire les considère dans une perspective propre à chacun du pouvoir « dire». Ce qui n’empêche pas Ravel d’avoir mis en musique les textes, sans doute rares, qui se prêtaient à une telle démarche, tout en en ayant fait quelque chose nouveau, d’original : une œuvre musicale à part entière d’après un œuvre littéraire. Cela exclut la notion passe- partout, un peu bateau et plutôt vide de sens de « transposition ». Le Dictionnaire d’esthétique d’Etienne Souriau[68] ne s’y est pas trompé, qui cantonne la notion à son domaine propre : c’est-à-dire exclusivement musical, et dont les synonymes sont l’« arrangement » et l’« adaptation » dans l’acception la plus large du terme… soit un acception forcément étroite en regard des trois poèmes de Gaspard de la nuit d’Aloysius Bertrand qui font face chacun à la partition des trois poèmes éponymes pour piano de Maurice Ravel. Gérard Dessons écrit de la même manière dans son article « le rythme et les arts : les ressorts d’une arnaque »[69] sur l’aporie d’un autre mot passe-partout, en l’occurrence le « rythme », lorsqu’il est appliqué à l’art : « L’interrogation sur la notion floue de « rythme » dans des champs disciplinaires différents montre la recherche de dénominateurs communs entre les arts qui est forcément un « réduction conceptuelle ». Gérard Dessons rappelle que pour P. Sauvanet et la philosophie de l’art, « esthétiquement parlant cela veut dire à la fois sensiblement et artistiquement ». « Sensiblement » : la notion de perception est donc essentielle. En aucun cas elle ne saurait se résoudre dans la relation entre deux arts, qu’elle dépasse largement. En cela le « rythme des flots » ne peut être qu’une métaphore, souligne G. Dessons… Et pour la question du langage des mots et du langage des sons, il rappelle Mallarmé: « la musique du langage n’est pas la musique de la musique ».